Приветствую всех неравнодушных к психологии читателей! Сегодня мы поговорим о выдающемся ученом, медике, который посвятил свою жизнь изучению рефлексов, внес огромный вклад в познание человеческой нервной системы, хоть и работал с собаками. Павлов Иван Петрович не зря считается представителем крупнейшей современной школы физиологии.

Жизнь и научная деятельность

Иван Павлов является уроженцем города Рязани. До 21 года занимался богословием, планировал продолжить карьеру отца (приходского священника), но резко поменял направление деятельности, пошел учиться в Санкт-Петербургский университет, где начал изучать физиологию, химию. Если бы не этот поворот в судьбе замечательного ученого, мы бы не смогли познакомиться с его теорией безусловных и условных рефлексов, а темпераменты продолжали бы различать по преобладающей в организме жидкости, как завещал Гиппократ.

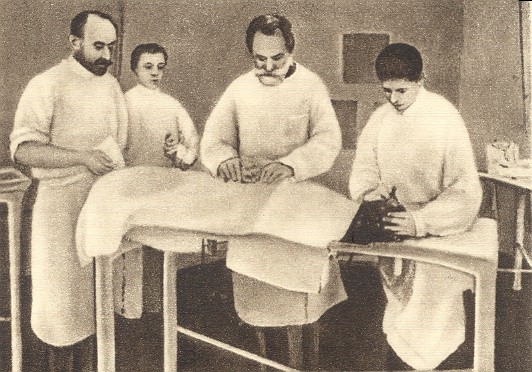

Интересы молодого ученого сложились под влиянием выдающихся специалистов: Карла Людвига и Рудольфа Гейденгайна. Он серьезно интересовался проблемами артериального давления, а когда ему исполнился 41 год стал настоящим профессором Императорской медицинской академии. Эти стены дали ему возможность заниматься связью пищеварения и слюноотделения, а также проводить эксперименты на собаках. К слову, Павлов был замечательным хирургом, что помогало ему в постановке опытов.

Именно в ходе исследований, где подопытными были собаки, Иван Петрович пришел к теории условного рефлекса, а к 1930 году смог перенести свои знания на людей, страдающих от психоза. Важно понимать, что он подразумевал под условным рефлексом. Это реакция организма, которая возникает на раздражитель в результате их многократного совпадения. Почему это открытие стало таким знаменательным, а само понятие «условный рефлекс» — венцом научной деятельности Павлова? Да потому, что процесс научения стал управляем и научно обоснован. А впоследствии его идеи стали основой для развития поведенческой психологии (или бихевиоризма).

Ученый жил в непростое время, его отношения с советской властью складывались весьма неровно. После посещения Америки (1923 год) он усилил критику коммунистического режима, начал открыто выступать против насилия, произвола власти. Когда в 1924 году из его академии исключили всех студентов, которые имели отцов-священников, он и сам демонстративно покинул свой пост профессора. Умер Павлов в Ленинграде в 1936 году.

Теория условного рефлекса

Основным трудом Павлова стало формирование условных рефлексов с помощью ассоциаций. На самом деле все гениально просто. Сами можете в этом убедиться. Когда раздается неожиданный резкий звук, человек непроизвольно вздрагивает. Это его безусловный рефлекс (автоматический, врожденный) на безусловный раздражитель. Если же мы многократно столкнемся с ситуацией, когда подобный резкий звук возникает после сильного удара кулаком по столу, то вполне логично, что мы свяжем звук (безусловный раздражитель) с движением кулака (уже условный раздражитель), начнем вздрагивать еще до того, как кулак опустился на стол. Эта новая реакция организма и будет называться условным рефлексом.

Опыт с собаками

Первоначально ученый занимался исследованием пищеварительной функции собак. Но наблюдая за тем, как работают слюнные железы животных, обнаружил интересный факт. Слюна у собак выделяется при виде съедобного продукта. И это безусловный рефлекс. Но слюнообразование собак Павлова начиналось уже тогда, когда входил ассистент в белом халате, несущей еду для опытов. Исследователь справедливо отметил, что причиной рефлекса стал не запах еды, а появление белого халата (условный раздражитель). Он также успешно доказал это проведенными экспериментами.

Роль для науки

Конечно, Павлов прославился своими опытами с собаками, которые оценили и признали еще при его жизни. Замечательно, что он был удостоен почетным званием «старейшины физиологов мира», а это огромная честь для ученого. Специалисты также ценят его огромный вклад в понимание работы нервной системы человека (ведь понятия «сильная нервная система» и «слабая нервная система» тоже его достижение). Именно открытия исследователя позволили найти новые способы лечения тревожных расстройств (фобий, панических атак).

Мы познакомились с краткой биографией ученого и основными понятиями его теории. Интересно, что знания, которые подарил нам Павлов, не устаревают с годами. От этого они становятся еще более ценными и значимыми. Надеюсь, что информация, которую я постарался вам передать, была достаточно понятна даже неспециалистам в области психологии. Буду рад репостам и комментариям.

До новых встреч, с уважением Александр Фадеев.

Иван Петрович Павлов (14.09.1849 - 27.02.1936) – самый известный российский физиолог, основоположник учения о высшей нервной деятельности, академик Академии Наук СССР, лауреат Нобелевской премии по медицине.

Детство будущего ученого.

Петр Дмитриевич Павлов, отец будущего Нобелевского лауреата, был простым выходцем из крестьянской семьи. Служил священником в одном из приходов Рязанской губернии. Варвара Ивановна, его жена, также была родом из семьи священника. В этой небогатой, но набожной семье и появился маленький Ванечка. Он был первым ребенком в семье (всего Варвара Ивановна родит 10 детей). Ваня рос здоровым ребенком. Играл с младшими сестрами и братьями, помогал отцу в хозяйстве.Примерно в восемь лет Ванечка стал учиться грамоте и с опозданием, вызванным травмой, поступил в школу. В 1864-ом году он успешно окончил Рязанское духовное училище и был сразу же принят в духовную семинарию. Здесь он показал себя очень работоспособным учеником, став одним из лучших в своем классе. Он даже давал частные уроки, получив репутацию хорошего репетитора. Во время своего обучения, Павлов впервые познакомился с научным трудом М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Во многом именно эта новая заинтересованность, в бурно развивающейся в то время науке, заставила его отказаться от продолжения духовной карьеры.

Учеба в университете.

В 1870-ом году Иван Петрович переехал в Санкт-Петербург. Его единственной целью было поступление на естественное отделение физико-математического факультета университета. Но в силу слабой подготовки, которую ему давали в семинарии, будущему исследователю пришлось поступить на юридический факультет. Однако, спустя всего 17 дней после зачисления, молодого студента по решению самого ректора перевели на физико-математический факультет.С самого начала обучения Иван Петрович привлек внимание преподавательского состава свои живым и пытливым умом. На втором курсе ему была назначена обычная стипендия, а на третьем – императорская. В то время на факультете, на котором обучался Павлов, преподавали такие выдающиеся ученые, как Менделеев и Бутлер. Одной из первых научных работ молодого студента было исследование по физиологии нервов поджелудочной железы, проведенное совместно с Афанасьевым. За это исследование он получил золотую медаль совета университета.

Начало научной деятельности.

В 1875-ом году Павлов окончил университет и получил степень кандидата естественных наук. Павлову было уже 26 лет. И.Ф. Цион предложил ему работу в качестве своего ассистента в Медико-хирургической академии. Спустя некоторое время, он стал ассистентом К.Н. Устимовича, который заведовал в то время кафедрой физиологии на ветеринарном отделении все той же Медико-хирургической академии. Одновременно с этим Иван Петрович продолжал обучение на медицинском отделении. В это время он опубликовал несколько ценных работ по физиологии кровообращения. В 1877-ом году, накопив небольшую сумму денег, Павлов побывал в Бреславле, где познакомился с работами известного физиолога Р. Гейденгайна.Исследовательские работы молодого физиолога привлекли внимание широких научных кругов, вот почему в 1878-ом году он был приглашен С.П. Боткиным в его клинику. Не отвлекаясь от своих научных исследований, Павлов получил столь желанный диплом врача в 1879-ом году.

Работа в области исследования нервной активности.

Вскоре после этого Петр Иванович начал работать в небольшой лаборатории над тематикой, которая в то время называлась «нервизм». В 1883-ем году в рамках своих исследований он опубликовал монографию о центробежных нервах сердца, которая затем стала и темой его докторской диссертации. Блестящая защита этой работы была отмечена также и золотой медалью.

В 1884-ом году он отправился в Германию, где работал вместе с Р. Гейденгайном и К. Людвигом. Как затем отмечал в своей автобиографии сам ученый, его работа вместе с этими выдающимися физиологами многое ему дала в плане жизненного опыта и мировоззрения.

По возвращении на Родину, Павлов стал активно читать лекции в Военно-медицинской академии по тематике физиологии, а также стал часто печататься в российских и зарубежных журналах. За 12 лет работы в лаборатории клиники Боткина он стал видным физиологом, как в России, так и за рубежом.

Профессура и Нобелевская премия.

В 1890-ом году, несмотря на многие препятствия, которые чинили ему некоторые представители медицинских кругов и чиновничьего аппарата, Иван Петрович занял должность профессора фармакологии в Военно-медицинской академии. Именно здесь он провел свои самые главные научные исследования. Работы в области изучения физиологии пищеварительных желез принесли ему мировую известность. Его работы в области исследования условных рефлексов очень быстро стали настоящим прорывом в медицине. В 1904 году была основана Нобелевская премия в области медицины, и ее первым лауреатом стал именно Павлов.В 1901-ом он стал членом-корреспондентом, а в 1907-ом действительным членом академии наук. Научное признание за рубежом вылилось в то, что он стал почетным членом сразу нескольких иностранных академий наук.

Революция и жизнь в новой стране.

Февральскую революцию Иван Петрович встретил настороженно, считая, ее несвоевременной в условиях продолжающейся войны. Также он встретил и революцию Октябрьскую. Отношения с большевиками носили весьма натянутый характер. Однако Павлов не собирался покидать Родину, а правительство старалось делать все возможное, чтобы удержать ученого от эмиграции. Ученый возражал против многих реформ правительства, в том числе он считал ошибочной отмену докторских диссертаций, а также считал нецелесообразным создание институтских кафедр, на которых не проводятся никакие исследования.Кроме того, после событий 1928-1929 годов, связанных с выборами в Академию наук, когда государство стало напрямую указывать тех, кто должен войти в ее состав, Павлов перестал посещать заседания Академии и никогда больше в ней не появлялся.

До конца своих дней он вступал в активную оппозицию к государству по всем вопросам, которые касались науки. Он не стеснялся выражать свое недовольство, и открыто указывал на допущенные промахи и ошибки.

В 1936-ом, когда ученому было уже 87 лет, Иван Петрович простудился и заболел воспалением легких. Организм, уже ослабленный несколькими перенесенными до этого пневмониями, не выдержал и все усилия врачей спасти Павлова оказались тщетными.

Отшатнуться от гибельной пропасти, отдернуть руку руку от обжигающего огня — Иван Петрович исследовал нервную систему живых существ и ее реакцию на различные раздражители. Благодаря Павлову стало понятнее, как мы выжили и выживаем на этой планете. Например, ученый первый разделил рефлексы на безусловные (заложенные в нас генетически, многими поколениями) и условные (которые мы сами приобретаем в течение жизни).

Но главное, Павлов доказал, что в основе работы психики человека (в том числе того, что раньше называли «душой» или «сознанием») и всех сложнейших отношений высокоразвитого организма с окружающей внешней средой лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Стараниями нашего героя даже появился на свет новый раздел науки - «Физиология высшей нервной деятельности».

2. Выяснил про пищеварение

Иван Петрович выяснил, что конкретно происходит с омлетом, который ты сегодня проглотил за завтраком. Ученый провел сотни опытов, чтобы понять, как химически и механически обрабатывается пища в организме, как она расщепляется и усваивается клетками организма (благодаря Павлову, в частности, мы теперь можем лечить большое количество болезней желудочно-кишечного тракта).

Иван Петрович, например, сделал уникальную операцию, которая до этого никому не давалась: проделал фистулу (отверстие в желудке собаки), добился, чтобы животное при этом осталось здоровым и можно было в естественных условиях наблюдать, как и сколько организм выделяет желудочного сока (в зависимости от того, какая именно по составу и количеству пища поступает в желудок). Так вот Павлов и заработал в 1904 году Нобелевскую премию по медицине -

«за исследование функций главных пищеварительных желез».

Иван Петрович Павлов

Родился 14 сентября 1849 года в Рязани в семье священника. Сам закончил Рязанскую духовную семинарию, но под влиянием работ Ивана Сеченова решил сменить профессию. Учился в Санкт-Петербургском университете и Императорской медико-хирургической академии. Помимо Нобелевской премии получил и другие важные международные награды: например, «Медаль Котениуса» (1903) и «Медаль Копли» (1915). Был директором Физиологического института Академии наук СССР (сейчас - Институт физиологии им. И.П. Павлова). Умер 27 февраля 1936 года в Ленинграде.

Дата рождения: 26 сентября 1849 г.

Дата смерти: 27 февраля 1936 г.

Место рождения: г. Рязань, Российская Империи

Павлов И.П. является русским психологом и физиологом. Павлов Иван Петрович - лауреат Нобелевской премии.

Родился Павлов в Рязани. Его отец был священником, а мать вела домашнее хозяйство. Свое образование Иван Петрович начал получать в духовном училище, после окончания которого, он поступает духовную академию.

Вспоминая свои юношеские годы, Павлов выделяет работу своих учителей. К концу учебы, будущий физиолог познакомился с книгой Сеченова о рефлексах головного мозга. Этот труд и стал для Павлова судьбоносным.

Павлов решает переехать в Петербург и поступить в университет для изучения права. Но остается он на юридическом факультете всего несколько дней, а затем переводится на факультет естественных наук.

Особенно Павлов интересуется физиологией животных и нервной регуляцией. Он считает себя последователем Сеченова. Павлов решает поступить в медицинскую академию после окончания университета.

Его принимают на третий курс. После окончания академии он поступает на работу к Боткину, в его клинику, где становится заведующим лабораторией физиологии.

Два года Павлов находится за пределами России, на стажировке, и в 1886 году возвращается на родину в клинику Боткина. Далее он переходит на работу в Военно-медицинскую академию, где его назначают профессором фармакологии. Здесь профессор работает шесть лет. В эти же годы физиолог занят исследованиями пищеварительной системы.

Он проводит известные опыты, с ложными кормлениями, для того чтобы установить, как нервная система участвует в процессе пищеварения. После этих экспериментов, Павлов начинает изучать деятельность нервной системы и добивается больших результатов в исследовании рефлекторной деятельности мозга.

В 1903 году, Павлов отправляется в Испанию на международный конгресс, где выступает с докладом. Через год, профессору Павлову за исследования системы пищеварения вручили Нобелевскую премию. Четыре годя спустя, Павлов, становится членом Академии наук.

Павлов не смог принять те новшества, которые принесла революция. Он бедствовал во время гражданской войны и обращался к правительству с просьбой выпустить за пределы родины.

Власти обещали улучшить его положение, но практически ничего для этого не сделали. Только в 1925 году был создан институт физиологии, который и возглавил великий русский советский ученый. Он проработал в этом институте до последнего дня своей жизни.

в 1936 году в Ленинграде жизнь великого физиолога оборвалась после обострения пневмонии

Достижения Ивана Павлова:

Иван Петрович оставил глубокий след в изучении и понимании физиологии человеческого организма. Он стал первым ученым, который ввел такое понятие как хронический эксперимент, на основе которого можно изучать жизнедеятельность организма. Труды Павлова в области изучения нервной деятельности стали важным открытием и позволили ускорить развитие психологии, физиологии и медицины в целом.

Важные даты биографии Ивана Павлова:

1879 г. – Служба у Боткина

1883 г. – Диссертации на тему кровообращения

1884 -1886 гг. – Стажировка за границей

1904 г. – Лауреат Нобелевской премии

1925 г. – Руководитель Института физиологии

Иван Петрович Павлов - выдающийся ученый, гордость отечественной науки, "первый физиолог мира", как назвали его коллеги на одном из международных съездов. Ему была присуждена Нобелевская премия, его избрали почетным членом ста тридцати академий и научных обществ. Ни один из русских ученых того времени, даже Менделеев, не получил такой известности за рубежом. "Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути", - говорил о нем Герберт Уэллс. Его называли "романтической, почти легендарной личностью", "гражданином мира".

Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 года в Рязани. Его мать, Варвара Ивановна, происходила из семьи священника; отец, Петр Дмитриевич, был священником, служившим сначала на бедном приходе, но благодаря своему пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем одного из лучших храмов Рязани. С раннего детства Павлов перенял от отца упорство в достижении цели и постоянное стремление к самосовершенствованию. По желанию своих родителей Павлов посещал начальный курс духовной семинарии, а в 1860 году поступил в рязанское духовное училище. Там он смог продолжить изучение предметов, интересовавших его больше всего, в частности естественных наук. Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на всю жизнь, не любил, когда с ним соглашались, так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы.

В обширной отцовской библиотеке как-то Иван нашел книжку Г. Г. Леви красочными картинками, раз и навсегда поразившими его воображение.

Называлась она "Физиология обыденной жизни". Прочитанная дважды, как учил отец поступать с каждой книгой (правило, которому в дальнейшем сын следовал неукоснительно), "Физиология обыденной жизни" так глубоко запала ему в душу, что и, будучи уже взрослым, "первый физиолог мира" при каждом удобном случае на память цитировал оттуда целые страницы. И кто знает - стал бы он физиологом, не случись в детстве эта неожиданная встреча с наукой, так мастерски, с увлечением изложенной.

Его страстное желание заняться наукой, особенно биологией, было подкреплено чтением популярных книг Д. Писарева, публициста и критика, революционного демократа, работы которого подвели Павлова к изучению теории Чарлза Дарвина.

В конце восьмидесятых годов русское правительство изменило свое предписание, разрешив студентам духовных семинарий продолжать образование в светских учебных заведениях. Увлекшись естественными наука ми, Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Студент Иван Павлов с головой погрузился в учение. Поселился он с одним из своих рязанских приятелей здесь же, на Васильевском острове, неподалеку от университета, в доме баронессы Раль. С деньгами было туго. Казенного кошта не хватало. Тем более что в результате перемещений с юридического отделения на естественное студент Павлов, как опоздавший, лишился стипендии и рассчитывать надо было теперь только на самого себя. Приходилось прирабатывать частными уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на бесплатный хлеб, сдабривая его для разнообразия горчицей, благо его давали сколько угодно.

А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей. Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал в письмах изливать ей душу.

Его интерес к физиологии возрос, после того как он прочитал книгу И. Сеченова "Рефлексы головного мозга", но освоить этот предмет ему удалось только после того, как он прошел обучение в лаборатории И. Циона, изучавшего роль депрессорных нервов. Как завороженный, слушал студент Павлов объяснения профессора. "Мы были прямо поражены его мастерски простым изложением самых сложных физиологических вопросов, - напишет он позже, - и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается на всю жизнь. Под его руководством я делал свою первую физиологическую работу".

Первое научное исследование Павлова - изучение секреторной иннервации поджелудочной железы. За него И. Павлов и М. Афанасьев были награждены золотой медалью университета.

После получения в 1875 году звания кандидата естественных наук Павлов поступил на третий курс Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (реорганизованной впоследствии в Военно-медицинскую), где надеялся стать ассистентом Циона, который незадолго до этого был назначен ординарным профессором кафедры физиологии. Однако Цион уехал из России, после того как правительственные чиновники воспрепятствовали этому назначению, узнав о его еврейском происхождении. Отказавшись работать с преемником Циона, Павлов стал ассистентом в Ветеринарном институте, где в течение двух лет продолжал изучение пищеварения и кровообращения.

Летом 1877 года он работал в городе Бреслау, в Германии, с Рудольфом Гейденгайном, специалистом в области пищеварения. В следующем году по приглашению С. Боткина Павлов начал работать в физиологической лаборатории при его клинике в Бреслау, еще не имея медицинской степени, которую Павлов получил в 1879 году. В лаборатории Боткина Павлов фактически руководил всеми фармакологическими и физиологическими исследованиями. В том же году Иван Петрович начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более двадцати лет. Многие исследования Павлова в восьмидесятых годах касались системы кровообращения, в частности, регуляции функций сердца и кровяного давления.

В 1881 году произошло счастливое событие: Иван Петрович женился на Серафиме Васильевне Карчевской, от которой у него родились четыре сына и дочь. Однако так хорошо начавшееся десятилетие стало самым тяжелым для него и для его семьи. "Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду", - вспоминала его жена. Бесконечные скитания по чужим квартирам: долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире. Тяжелейшее несчастье - гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына, отчаяние Серафимы Васильевны, ее продолжительная болезнь. Все это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий. И был такой год, который жена Павлова назовет "отчаянным", когда мужество изменило Ивану Петровичу. Он разуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По ее настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.

После длительной борьбы с администрацией Военно-медицинской академии (отношения с которой стали натянутыми после его реакции на увольнение Циона) Павлов в 1883 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины, посвященную описанию нервов, контролирующих функции сердца. Он был назначен приват-доцентом в Академию, но вынужден был отказаться от этого назначения в связи с дополнительной работой в Лейпциге с Гейденгайном и Карлом Людвигом, двумя наиболее выдающимися физиологами того времени. Через два года Павлов вернулся в Россию. Впоследствии он напишет об этом скупо, несколькими фразами обрисовав столь многотрудное десятилетие: "Вплоть до профессуры в 1890 году, уже женатому и имевшему сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго, наконец, на 41-м году жизни я получил профессуру, получил собственную лабораторию... Таким образом, вдруг оказались и достаточные денежные средства, и широкая возможность делать в лаборатории что хочешь".

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны ученых всего мира. С 1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной медицины, организованного при его деятельном участии; одновременно он оставался руководителем физиологических исследований в Военно-медицинской академии, в которой проработал с 1895 по 1925 год.

Будучи от рождения левшой, как и его отец, Павлов постоянно тренировал правую руку и в результате настолько хорошо владел обеими руками, что, по воспоминаниям коллег, "ассистировать ему во время операций было очень трудной задачей: никогда не было известно, какой рукой он будет действовать в следующий момент. Он накладывал швы правой и левой рукой с такой скоростью, что два человека с трудом успевали подавать ему иглы с шовным материалом".

В своих исследованиях Павлов использовал методы механистической и холистической школ биологии и философии, которые считались несовместимыми. Как представитель механицизма Павлов считал, что комплексная система, такая как система кровообращения или пищеварения, может быть понята путем поочередного исследования каждой из их частей; как представитель "философии целостности" он чувствовал, что эти части следует изучать у интактного, живого и здорового животного. По этой причине он выступал против традиционных методов вивисекции, при которых живые лабораторные животные оперировались без наркоза для наблюдения за работой их отдельных органов.

Считая, что умирающее на операционном столе и испытывающее боль животное не может реагировать адекватно здоровому, Павлов воздействовал на него хирургическим путем таким образом, чтобы наблюдать за деятельностью внутренних органов, не нарушая их функций и состояния животного. Мастерство Павлова в этой трудной хирургии было непревзойденным. Более того, он настойчиво требовал соблюдения того же уровня ухода, анестезии и чистоты, что и при операциях на людях.

Используя данные методы, Павлов и его коллеги показали, что каждый отдел пищеварительной системы - слюнные и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и печень - добавляет к пище определенные вещества в их различной комбинации, расщепляющие ее на всасываемые единицы белков, жиров и углеводов. После выделения нескольких пищеварительных ферментов Павлов начал изучение их регуляции и взаимодействия.

В 1904 году Павлов был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине "за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого вопроса". В речи на церемонии вручения премии К.А.Г. Мёрнер из Каролинского института дал высокую оценку вкладу Павлова в физиологию и химию органов пищеварительной системы. "Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, - сказал Мёрнер. - Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, т. е. о том, как отдельные звенья пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе". На протяжении всей своей научной жизни Павлов сохранял интерес к влиянию нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале XX века его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных рефлексов. В одном из экспериментов, названных "мнимым кормлением", Павлов действовал просто и оригинально. Он проделал два "окошка": одно - в стенке желудка, другое - в пищеводе. Теперь пища, которой кормили прооперированную и вылеченную собаку, не доходила до желудка, вываливалась из отверстия в пищеводе наружу. Но желудок успевал получить сигнал, что пища в организм поступила, и начинал готовиться к работе: усиленно выделять необходимый для переваривания сок. Его можно было спокойно брать из второго отверстия и исследовать без помех.

Собака могла часами глотать одну и ту же порцию пищи, которая дальше пищевода не попадала, а экспериментатор работал в это время с обильно льющимся желудочным соком. Можно было варьировать пищу и наблюдать, как соответственно меняется химический состав желудочного сока. Но главное было в другом. Впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зависит от нервной системы и управляется ею. Ведь в опытах мнимого кормления пища не попадала непосредственно в желудок, а он начинал работать. Стало быть, команду он получал по нервам, идущим от рта и пищевода. В то же время стоило перерезать идущие к желудку нервы - и сок переставал выделяться.

Другими способами доказать регулирующую роль нервной системы в пищеварении было просто невозможно. Ивану Петровичу это удалось сделать первым, оставив далеко позади своих зарубежных коллег и даже самого Р. Гейденгайна, чей авторитет был признан всеми в Европе и к которому Павлов совсем недавно ездил набираться опыта.

"Любое явление во внешнем мире может быть превращено во временный сигнал объекта, стимулирующий слюнные железы, - писал Павлов, - если стимуляция этим объектом слизистой оболочки ротовой полости будет связана повторно... с воздействием определенного внешнего явления на другие чувствительные поверхности тела".

Пораженный силой условных рефлексов, проливающих свет на психологию и физиологию, Павлов после 1902 года сконцентрировал свои научные интересы на изучении высшей нервной деятельности. В институте, который располагался неподалеку от Петербурга, в местечке Колтуши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Ее центром была знаменитая "Башня молчания" - особое помещение, которое позволяло поместить подопытное животное в полную изоляцию от внешнего мира.

Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от рождения. Это было его второе крупнейшее открытие в области физиологии.

Преданный своему делу и высокоорганизованный во всех аспектах своей работы, будь то операции, чтение лекций или проведение экспериментов, Павлов отдыхал в летние месяцы; в это время он с увлечением занимался садоводством и чтением исторической литературы. Как вспоминал один из его коллег, "он всегда был готов для радости и извлекал ее из сотен источников". Одним из увлечений Павлова было раскладывание пасьянсов. Как и о всяком большом ученом, о нем сохранилось множество анекдотов. Однако среди них нет таких, которые бы свидетельствовали о его академической рассеянности. Павлов был очень аккуратным и точным человеком.

Положение величайшего русского ученого защищало Павлова от политических коллизий, которыми изобиловали революционные события в России начала века. Так, после установления советской власти был издан специальный декрет за подписью Ленина о создании условий, обеспечивающих работу Павлова. Это было тем более примечательно, что большинство ученых находились в то время под надзором государственных органов, которые нередко вмешивались в их научную работу. Известный своим упорством и настойчивостью в достижении цели, Павлов считался среди некоторых своих коллег и студентов педантом. В то же время он пользовался большим уважением в научном мире, а его личный энтузиазм и сердечность снискали ему многочисленных друзей. Павлов умер 27 февраля 1936 года в Ленинграде от пневмонии.

Говоря о своем научном творчестве, Павлов писал: "Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мои силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке". Академией наук учреждены золотая медаль и премия имени И. Павлова за лучшую работу в области физиологии.